Долгосрочный успех и выживаемость реставраций после эндодонтического лечения без использования штифтов: практика-ориентированное исследование

A. Maklennan, A. Roccuzzo, E.J. Kramer, G. Campus, M. Naumann, H. Meyer-Lueckel, R.J. Wierichs

Опубликовано: 11 января 2025 г.

Оригинал исследования

Аннотация

Цели.

Основная цель данного неинтервенционного, многоцентрового, проспективного, практика-ориентированного исследования заключалась в том, чтобы оценить долговечность прямых композитных реставраций (наращиваний культи) в зубах после эндодонтического лечения (ЭЛЗ), выполненных без установки штифтов. Второй задачей было выявить и проанализировать факторы, влияющие на успех таких реставраций.

Методы.

Семь практикующих стоматологов устанавливали до 50 композитных наращиваний культи без штифтов в эндодонтически леченых зубах (ЭЛЗ). В исследование включались только резцы, клыки и премоляры. Для анализа было задокументировано 192 реставрации у 192 пациентов. Оценивались клинические данные: тип наращивания (материал, адгезив), тип окончательной реставрации (материал, адгезив). Для выявления факторов риска отказа использовались модели пропорциональных рисков Кокса.

Результаты.

За период наблюдения до 18 лет (среднее 102 мес., максимум — 217 мес.) успешными признаны 155 реставраций (81 %) со средним временем успеха 176 мес. (165–187). Выживаемость зубов составила 85 % (164 зуба), среднее время выживаемости — 187 мес. (178–197). Основным типом неудач были переломы реставрации (n = 16). Годовой уровень неудач: 2,4 % (успех) и 1,7 % (выживаемость). В бивариатном анализе значимыми факторами были «врач» и «адгезив» (p ≤ 0,017), однако в многофакторной модели значимых факторов выявлено не было (p ≥ 0,089).

Вывод.

Прямые композитные реставрации культи без использования штифтов демонстрируют высокие показатели успеха и выживаемости в течение до 18 лет. Ограничения исследования не позволили подтвердить значимость каких-либо клинических факторов (например, «врач» или «адгезив») как предикторов неудачи.

Клиническая значимость.

Зубы после эндодонтического лечения могут быть успешно восстановлены с помощью прямых композитных наращиваний даже без установки дополнительных штифтов.

Исследование зарегистрировано в Немецком регистре клинических исследований (DRKS-ID: DRKS00012882).

Ключевые слова: клинические исследования, исходы лечения, композитные материалы, эндодонтия, восстановительная стоматология, факторы риска.

1. Введение

В протезной реабилитации эндодонтически леченого зуба (ЭЛЗ) его прогноз зависит от:

-

типа зуба;

-

позиции в зубной дуге;

-

функциональной роли;

-

объема коронковой деструкции;

-

установки или отсутствия штифта;

-

материала штифта;

-

дизайна препарирования (включая «феррул-эффект»);

-

уровня прикрепления кости;

-

типа окончательной реставрации;

-

вида протезного покрытия.

По поводу реставраций без штифтов проведено ограниченное число исследований: in vitro и клинических (в университетах). Их результаты противоречивы: часть показала, что штифты не влияют на нагрузку при переломе или тип неудачи; другие — что штифты повышают риск катастрофических повреждений. При этом разрушения с потерей зуба чаще наблюдались при установке штифта.

Клинические исследования с периодом наблюдения до 3 лет показали преимущество штифтов по выживаемости независимо от количества сохранившихся стенок, но в другом исследовании положительный эффект был только у зубов без стенок. При этом катастрофические неудачи отмечались именно в группе «без штифта». С другой стороны, подготовка места под штифт ослабляет корень и увеличивает риск перфораций.

Доказано, что время до неудачи связано с долговечностью материалов. Риск меняется с течением времени, поэтому для надежной оценки нужны наблюдения не менее 5 лет. Влияние факторов на долгосрочный успех ЭЛЗ без штифтов изучено недостаточно.

Практика-ориентированные исследования позволяют оценить реальную эффективность лечения и выявить возможные проблемы частной стоматологической практики.

Цель исследования: оценить выживаемость зубов и успех реставраций ЭЛЗ без штифтов при наблюдении до 18 лет.

Вторичная цель: выявить факторы, влияющие на неудачи.

2. Материалы и методы

2.1. Дизайн исследования

Неинтервенционное, многоцентровое, проспективное клиническое исследование.

2.2. Этическое одобрение и регистрация

Сообщается по стандарту STROBE для когортных исследований. Зарегистрировано: DRKS00012882. По заключению Этического комитета Нижней Саксонии отдельное разрешение не требовалось.

2.3. Отбор пациентов

Семь практик из немецкой сети исследований в стоматологии (Arbeitskreis Zahnärztliche Therapie).

Пациенты набирались с 2006 по 2009 гг.

Критерии включения:

-

необходимость эндодонтического лечения и восстановления культи;

-

отсутствие симптомов, адекватная пломбировка каналов;

-

резцы, клыки, премоляры;

-

один зуб на пациента (при нескольких — учитывался первый);

-

максимум 50 пациентов/зубов на врача.

Исключения: только обязательное условие — использование композита для наращивания. Остальные параметры (объем разрушения, материалы окончательной реставрации) не ограничивались.

Качество лечения оценивалось по стандартам Европейского общества эндодонтии.

2.4. Определение неудачи

-

Успех лечения: отсутствие клинических/рентгенологических признаков неудачи, вторичного кариеса, перелома или потери ретенции.

-

Выживаемость: реставрация в функции на момент осмотра, даже если проводилась коррекция (например, повторное фиксирование).

2.5. Статистика

Анализы выполнены с помощью SPSS 29.0. Применялись: статистика Каплана–Мейера, расчет годового уровня неудач, регрессия Кокса (бивариатная и многовариантная).

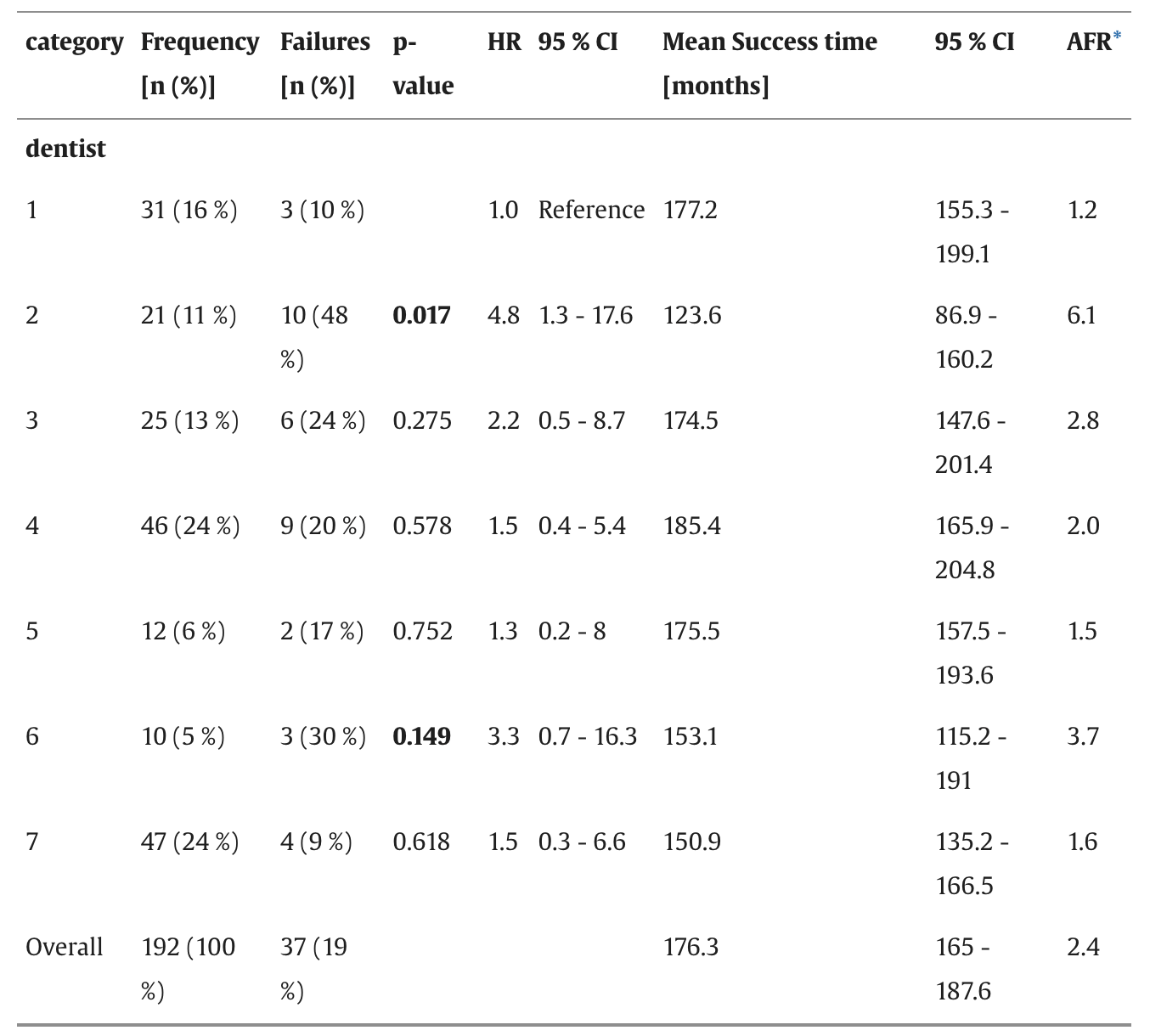

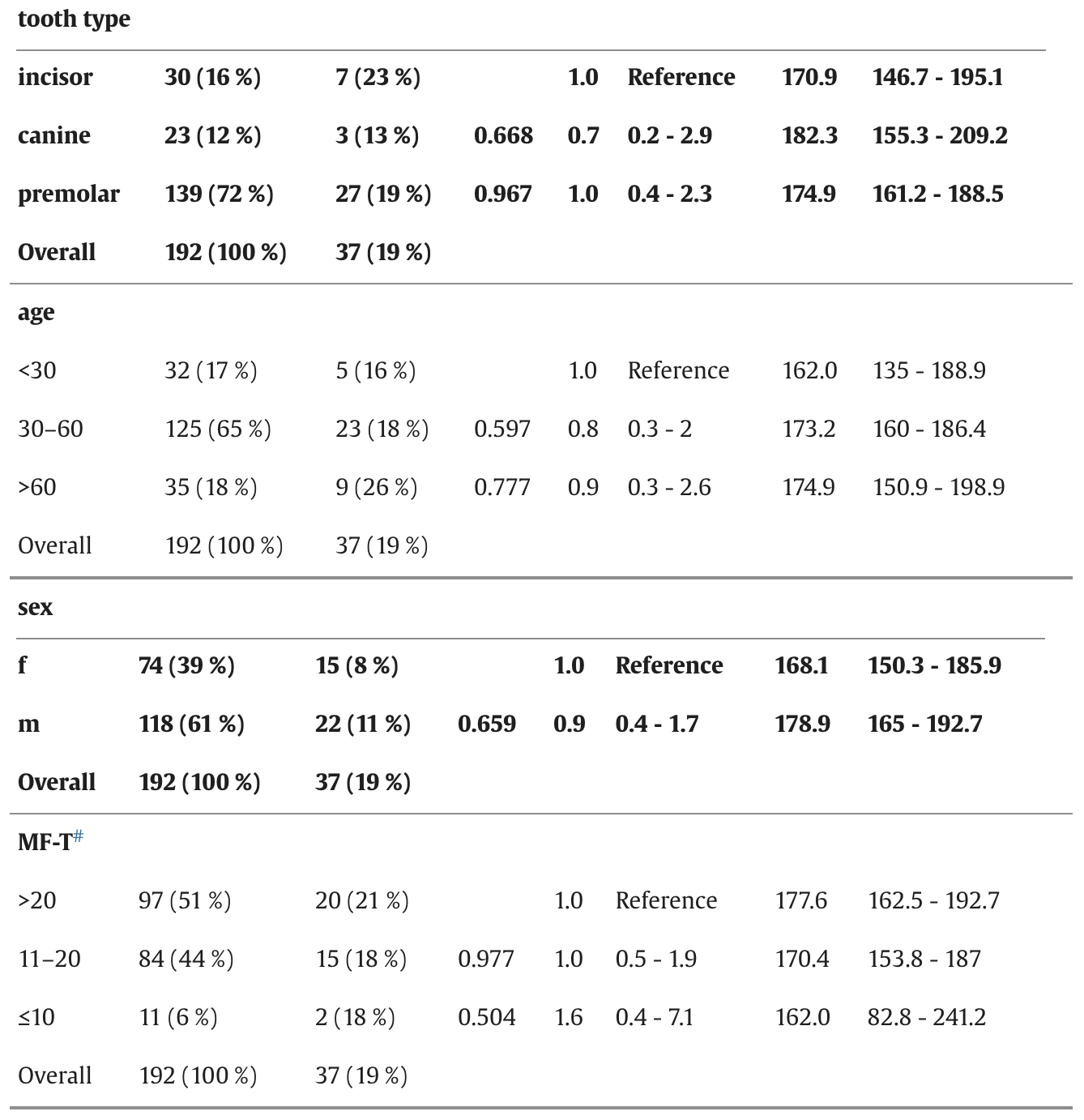

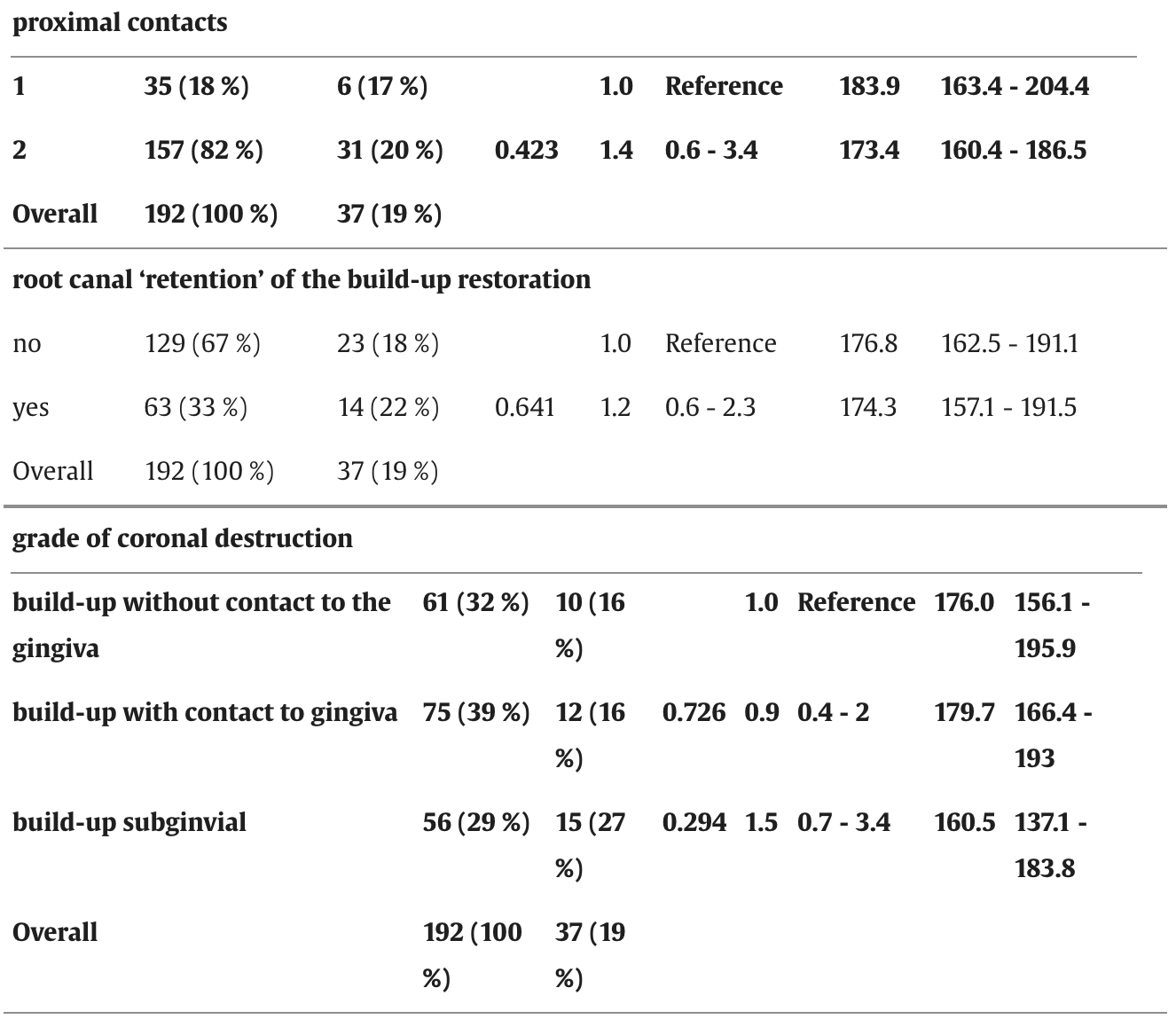

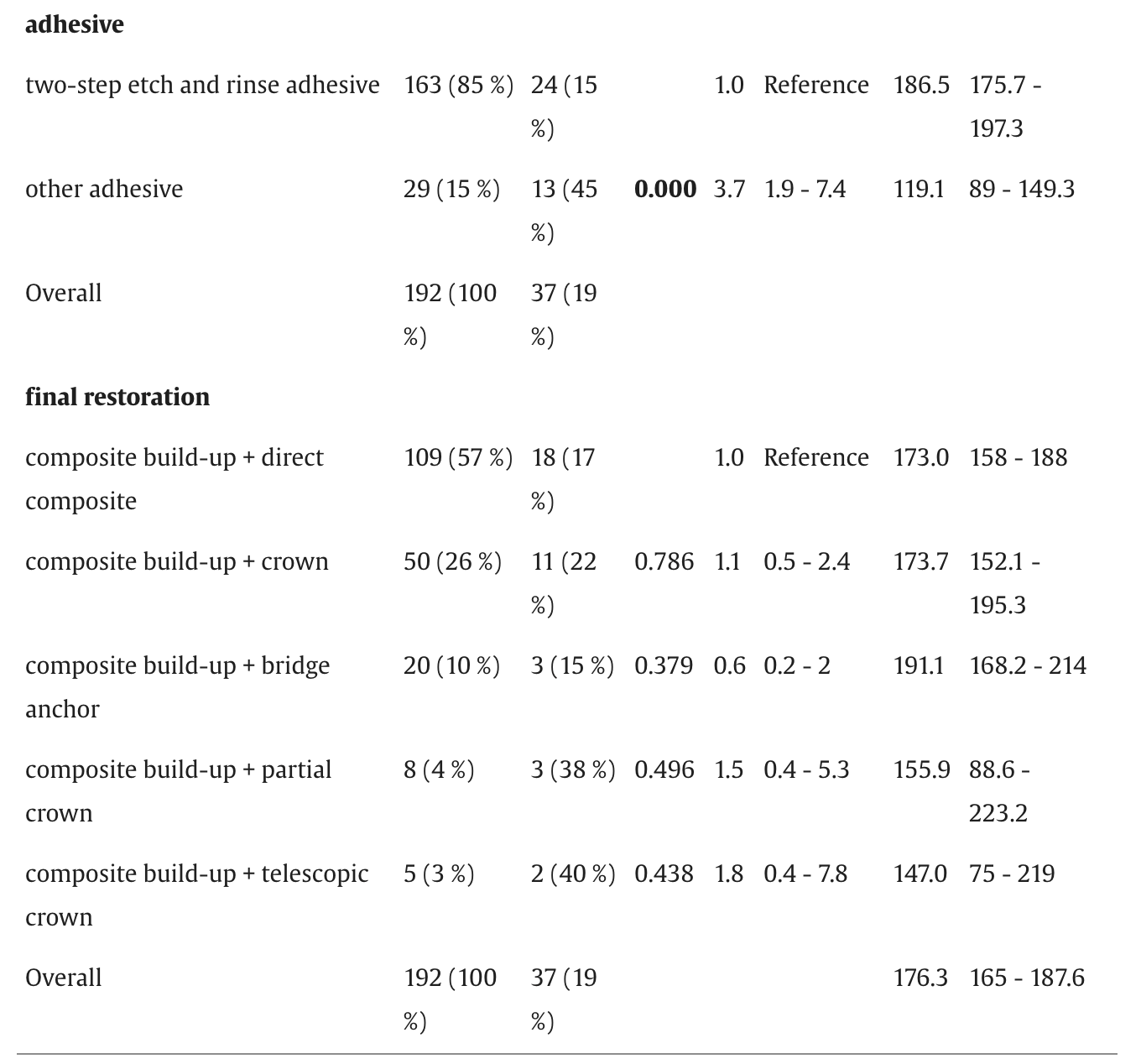

Таблица 1. Частота и количество неудач зубов, включённых в исследование, для соответствующих зубных поверхностей, а также результаты бивариантного анализа пропорциональных рисков Кокса времени до неудачи по категориям каждой исходной характеристики для исхода «успех».

Для оценки различий между подгруппами/ковариатами использовались бивариантные и многовариантные модели регрессии Кокса.

Чтобы не упустить значимые факторы, в бивариантном анализе порог значимости был намеренно установлен на уровне p < 0,25 (в отличие от традиционного p < 0,05).

Однако в многовариантной регрессии Кокса применялся стандартный порог p < 0,05 для оценки различий между подгруппами/ковариатами.

3. Результаты

В исследование были включены 192 пациента (средний возраст — 46 лет, стандартное отклонение [SD] = 14 лет). Каждый пациент получил одну коронковую реставрацию на эндодонтически леченом зубе (ЭЛЗ) (см. Табл. 1).

Типы окончательных реставраций:

-

композитные наращивания культи — 109 случаев,

-

коронки — 50,

-

опорные зубы под мостовидные протезы — 20,

-

частичные коронки — 8,

-

телескопические коронки — 5.

Среднее (SD) число реставраций, выполненных одним врачом: 27 (14), диапазон — от 10 до 47.

Все реставрации имели как минимум один проксимальный контакт.

3.1. Графики выживаемости по Каплану–Мейеру и тест log-rank

Средний (95 % ДИ) период наблюдения составил 102 месяца (90–113).

-

Успешными были признаны реставрации в 155 зубах (среднее время до неудачи: 176 мес.) — так как повторного вмешательства не потребовалось. Кумулятивный показатель успеха: 81 % (Табл. 1).

-

Выживаемость зубов составила 85 % (164 зуба).

Годовой уровень неудач составил:

-

по критерию «успех» — 2,4 %,

-

по критерию «выживаемость» — 1,7 %.

Основные причины неудач:

-

перелом наращивания культи (n = 15) → привёл к 2 удалением зубов и 14 случаям повторного фикcирования/замены реставрации;

-

вертикальный перелом зуба (n = 7);

-

пародонтит и эндодонтическая неудача → 4 удаления зубов;

-

ещё в 7 случаях причины удаления не были указаны.

Кривые Каплана–Мейера, стратифицированные по типу адгезива к дентину, представлены на Рис. 1.

3.2. Анализ регрессии Кокса

Базовые (бивариантные) ассоциации между характеристиками и риском неудач приведены в Табл. 1 и в Дополнительной таблице 1.

-

Для успеха значимыми (p < 0,25) оказались только два фактора:

-

лечащий врач,

-

система адгезива.

-

-

Для выживаемости с риском неудач (p < 0,25) дополнительно ассоциировались:

-

тип зуба,

-

степень разрушения коронковой части,

-

тип окончательной реставрации,

-

количество зубов в челюсти.

-

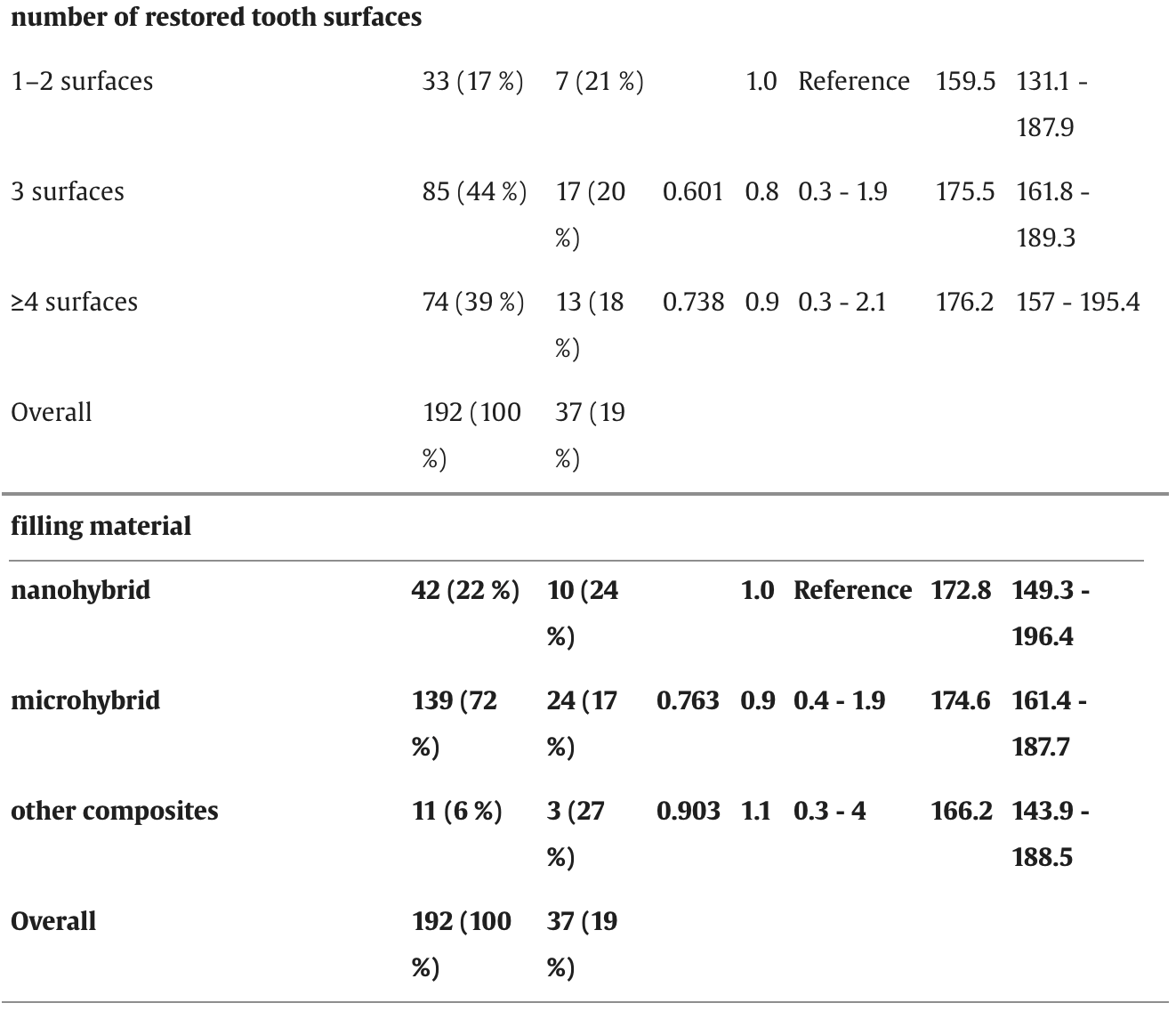

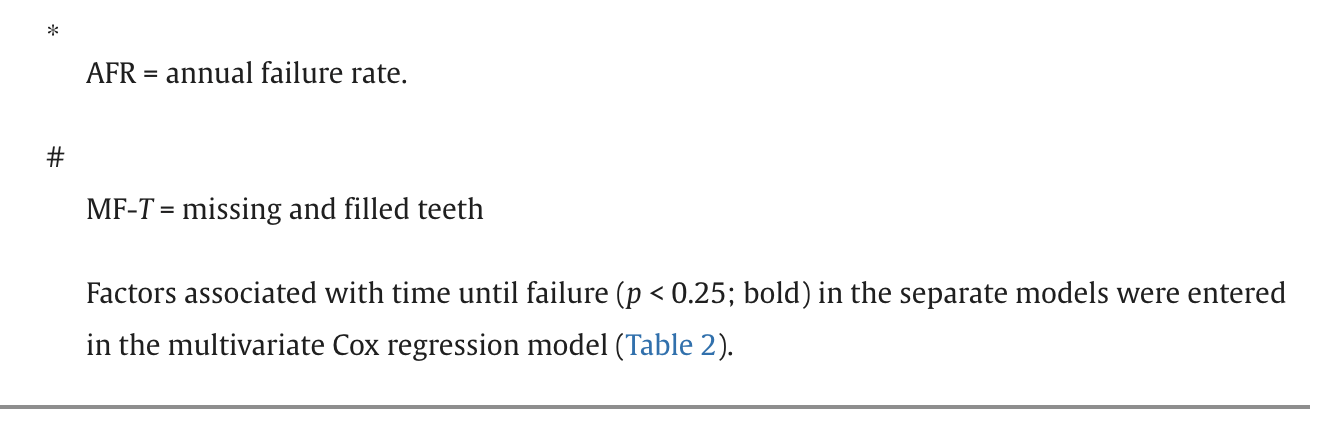

Многофакторная модель (Табл. 2, Доп. табл. 2):

-

для критерия «успех» значимых ассоциаций выявлено не было (p > 0,05);

-

использование двухэтапного адгезива “etch-and-rinse” показало тенденцию к 7-кратному снижению риска неудач по сравнению с другими системами, но без статистической значимости (p = 0,089) (см. Рис. 1);

-

для критерия «выживаемость» наличие >14 зубов в челюсти было статистически значимо связано с 5,4-кратным снижением риска неудач по сравнению с зубами в челюстях с <10 зубами (p = 0,004).

Таблица 2. Многофакторный анализ регрессии пропорциональных рисков Кокса времени до неудачи в зависимости от выявленных исходных характеристик.

|

category |

p-value |

HR |

95% CI |

|

dentist |

|||

|

1 |

|

1.0 |

Reference |

|

2 |

0.850 |

1.405 |

0 - 47.4 |

|

3 |

0.211 |

3.977 |

0.5 - 34.7 |

|

4 |

0.271 |

3.260 |

0.4 - 26.8 |

|

5 |

0.252 |

4.108 |

0.4 - 46.1 |

|

6 |

0.925 |

1.192 |

0 - 46.6 |

|

7 |

0.333 |

3.103 |

0.3 - 30.8 |

|

tooth type |

0.179 |

|

|

|

incisor |

|

1.0 |

Reference |

|

canine |

0.120 |

0.175 |

0 - 1.6 |

|

premolar |

0.590 |

1.317 |

0.5 - 3.6 |

|

adhesive |

|||

|

two-step etch and rinse adhesive |

|

1.0 |

Reference |

|

other adhesive |

0.242 |

5.602 |

0.3 - 100.3 |

|

no of teeth in the respective jaw |

0.017 |

|

|

|

0-10 |

|

1.0 |

Reference |

|

11-13 |

0.070 |

0.380 |

0.1 - 1.1 |

|

>14 |

0.004 |

0.186 |

0.1 - 0.6 |

Жирным шрифтом выделены значения p (p < 0,05), указывающие на факторы, достоверно связанные с повышенной частотой неудач.

4. Обсуждение

Результаты данного проспективного исследования, проведённого в 7 частных стоматологических практиках, показали высокие показатели успеха и выживаемости для эндодонтически леченых зубов (ЭЛЗ), восстановленных с помощью композитных наращиваний, коронок, опор под мостовидные протезы, частичных и телескопических коронок без установки штифтов. При этом ни один из проанализированных факторов не был выявлен как достоверный предиктор риска неудачи.

Как отмечалось в первой публикации по данному исследованию, до сих пор отсутствовали сопоставимые данные — как краткосрочные, так и долгосрочные — по реставрациям ЭЛЗ без штифтов. Однако представленные кумулятивные показатели успеха (81 %) и выживаемости (85 %) после периода наблюдения до 18 лет находятся на уровне аналогичных исследований по реставрациям ЭЛЗ со штифтами (стекловолоконными и титановыми), где сообщались результаты от 72 % до 88 % [14,33,34]. В частности, в университетских исследованиях отказали: 22 из 192 реставраций за 18 лет, 26 из 128 штифтов за 15 лет и 269 из 953 за 16 лет.

В настоящем исследовании годовой уровень неудач составил 2,4 % (по критерию «успех») и 1,7 % (по критерию «выживаемость»). Ранее в исследованиях со штифтами отмечались более высокие показатели (4,6 %), слегка выше (3,0–3,6 %) или немного ниже (2,0 %). Таким образом, AFR (annual failure rate — ежегодная частота неудач) сопоставим с имеющимися данными. Незначительные расхождения объясняются различиями в условиях (частная практика vs. университет), дизайне (проспективные vs. ретроспективные), типе исследования (наблюдательные vs. интервенционные) и протоколах лечения (совместное принятие решений vs. строгое исследовательское). В целом полученные показатели в частных практиках можно считать клинически удовлетворительными, они даже ниже, чем в университетских исследованиях.

В недавних работах критерии классификации неудач в пост-эндодонтических реставрациях различались. Доля обратимых неудач колебалась от 17 % до 48 %, соответственно, катастрофические (необратимые) составляли от 52 % до 73 %. Некоторые исследования указывали, что материал штифта не влияет на тип неудачи, другие же показывали значимую зависимость:

-

стекловолоконные штифты чаще ломались на уровне культя+штифт,

-

титановые — чаще приводили к переломам корня.

В нашем исследовании 35% неудач составляли переломы наращивания, что является обратимым типом повреждения. Следовательно, характер неудач ЭЛЗ без штифтов ближе к реставрациям со стекловолоконными штифтами, чем с титановыми.

Что касается других факторов: «число восстановленных поверхностей» (1–2, 3, ≥4) и «степень коронковой деструкции» (наддесневое, на уровне десны, поддесневое) не показали влияния на срок службы. Эти классификации были выбраны из-за простоты и соответствия Немецкой тарифной шкале (GOZ), что удобно для частной практики. Однако они отличаются от более распространённой классификации по числу оставшихся стенок, принятой в пост-эндодонтических исследованиях. Поскольку наше исследование стартовало до публикации этих критериев, сопоставить данные было невозможно. Тем не менее, результаты согласуются хотя бы с одним 10-летним исследованием на реставрациях со стекловолоконными штифтами. В других же работах количество оставшихся стенок было значимым предиктором. Вероятно, расхождения связаны с разными системами классификации, длительностью наблюдений и различиями в протоколах (штифты vs. без штифтов).

Ограничения исследования.

-

Отсутствие расчёта размера выборки заранее. На момент начала исследования имелись лишь единичные in vitro-данные, не позволявшие рассчитать эффект.

-

Хотя цель была — минимум 150 реставраций, в итоге удалось включить 192. Тем не менее, этого может быть недостаточно для выявления всех значимых факторов.

-

Оценку проводили те же врачи, что устанавливали реставрации, без слепого контроля, что создаёт риск смещения.

Интересные наблюдения.

-

Тип зуба не оказал влияния на долговечность реставрации. Это подтверждает часть литературы, но противоречит большинству исследований по штифтам, где передние зубы демонстрировали худшие результаты. Объяснение: при наличии штифтов неосевые силы передаются вдоль корня, усиливая напряжения в дентине, чего нет при отсутствии штифтов. Возможно, значимость «типа зуба» проявилась бы при большем числе наблюдаемых неудач.

-

Система адгезии. Двухэтапные etch-and-rinse-системы образуют более тонкий и равномерный гибридный слой по сравнению с самопротравливающими, что обеспечивает лучшую долговечность связи и клинические результаты. В настоящем исследовании применение таких систем показало тенденцию к 7-кратному снижению риска неудач (p ≈ 0,089).

-

Феррул-эффект. Его роль в работе не изучалась (данные не собирались при старте). Однако известно, что при наличии феррула (1–2 мм) время службы реставраций выше, особенно при коронках и штифтах. В in vitro отмечалось: феррул-штифты значительно прочнее, чем без феррула; но разницы между композитным наращиванием без феррула и штифтом без феррула не было [16]. Можно предположить, что при наличии феррула показатели для реставраций без штифтов и со штифтами были бы сопоставимы.

-

Участие врачей. В исследовании участвовали 7 стоматологов из сети практика-ориентированных исследований, где протоколы согласуются и стандартизируются. Это повысило сопоставимость данных и показало реалистичность результатов для условий ежедневной практики, в отличие от университетских исследований.

Итог.

При всех ограничениях в исследовании показаны низкие ежегодные уровни неудач для композитных реставраций ЭЛЗ без штифтов. В частной практике такие решения обеспечивают надёжное восстановление резцов, клыков и премоляров при наблюдении до 18 лет. Ни один из факторов (тип зуба, число поверхностей и пр.) не был достоверным предиктором неудач.