Экспертный консенсус по ведению случаев облома инструмента в эндодонтической практике

Авторы: Yi Fan; Yuan Gao; Xiangzhu Wang и другие.

Журнал: International Journal of Oral Science, июнь 2025

Ссылка на оригинальный источник

Введение

Облом эндодонтического инструмента во время лечения каналов — осложнение, знакомое каждому врачу. Оно может повлиять на качество механической и медикаментозной обработки, создать преграду для ирригации и затруднить пломбирование. В итоге страдает прогноз лечения зуба.

Частота отделения инструментов по данным литературы варьирует от 0,25 % до 10 %, причём чаще всего речь идёт о никель-титановых (NiTi) файлах. Такие ситуации требуют от врача не только технического мастерства, но и клинической стратегии: принять решение — удалять ли обломок, обходить или оставить его в канале.

В 2025 году группа ведущих специалистов опубликовала в журнале International Journal of Oral Science экспертный консенсус, систематизирующий современные знания и подходы к этой проблеме.

Причины и факторы риска

Авторы выделяют целый ряд факторов, которые повышают вероятность облома:

- Анатомические особенности — резкие изгибы, узкие или овальные каналы.

- Механическая усталость металла при многократном использовании файлов.

- Техника работы — избыточное давление, отсутствие скользящего пути, работа «вслепую».

- Особенности конструкции инструмента.

- Стерилизация и повторное применение, ускоряющие деградацию металла.

Рисунок 1. Схематическое изображение основных факторов риска облома инструментов

Диагностика и предварительная оценка

Прежде чем принимать решение, необходимо оценить клиническую ситуацию. Ключевые параметры:

- локализация обломка (апикальная, средняя, коронковая треть);

- длина оставшейся части;

- сложность анатомии (по данным рентгенографии или КЛКТ);

- доступность участка для инструментов и ультразвука.

Конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ) рассматривается как обязательный метод визуализации при сомнительных случаях.

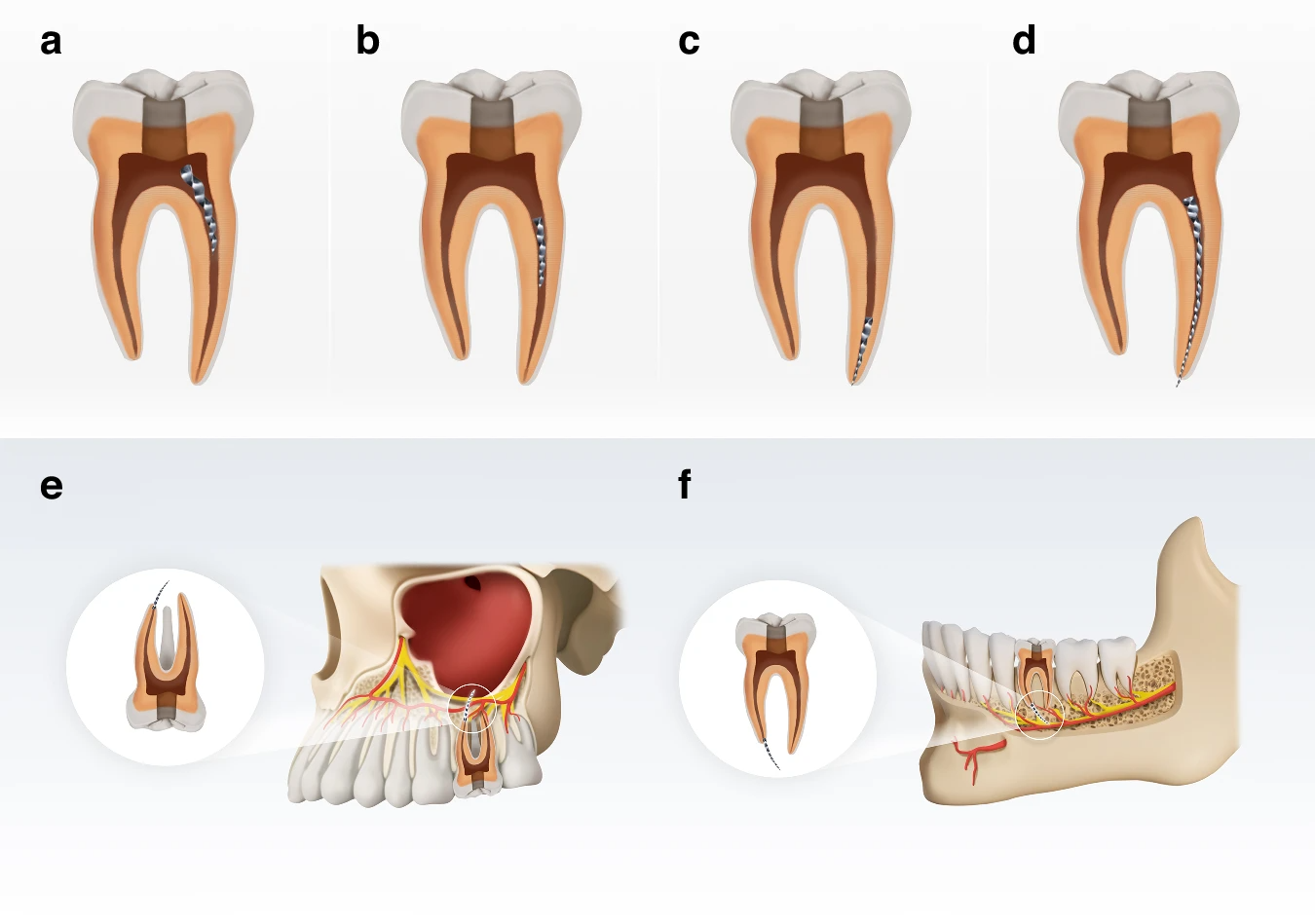

Рисунок 2. Локализация обломков инструмента

a — инструмент выступает в коронковую часть полости;

b — инструмент с обоими концами внутри корневого канала и расположен в средней трети канала;

c — инструмент с обоими концами внутри корневого канала и расположен в апикальной трети канала;

d — инструмент простирается от пульповой камеры в периапикальную область;

e, f — инструмент выходит за пределы зуба: в верхнечелюстную пазуху (e) и в канал нижнечелюстного нерва (f).

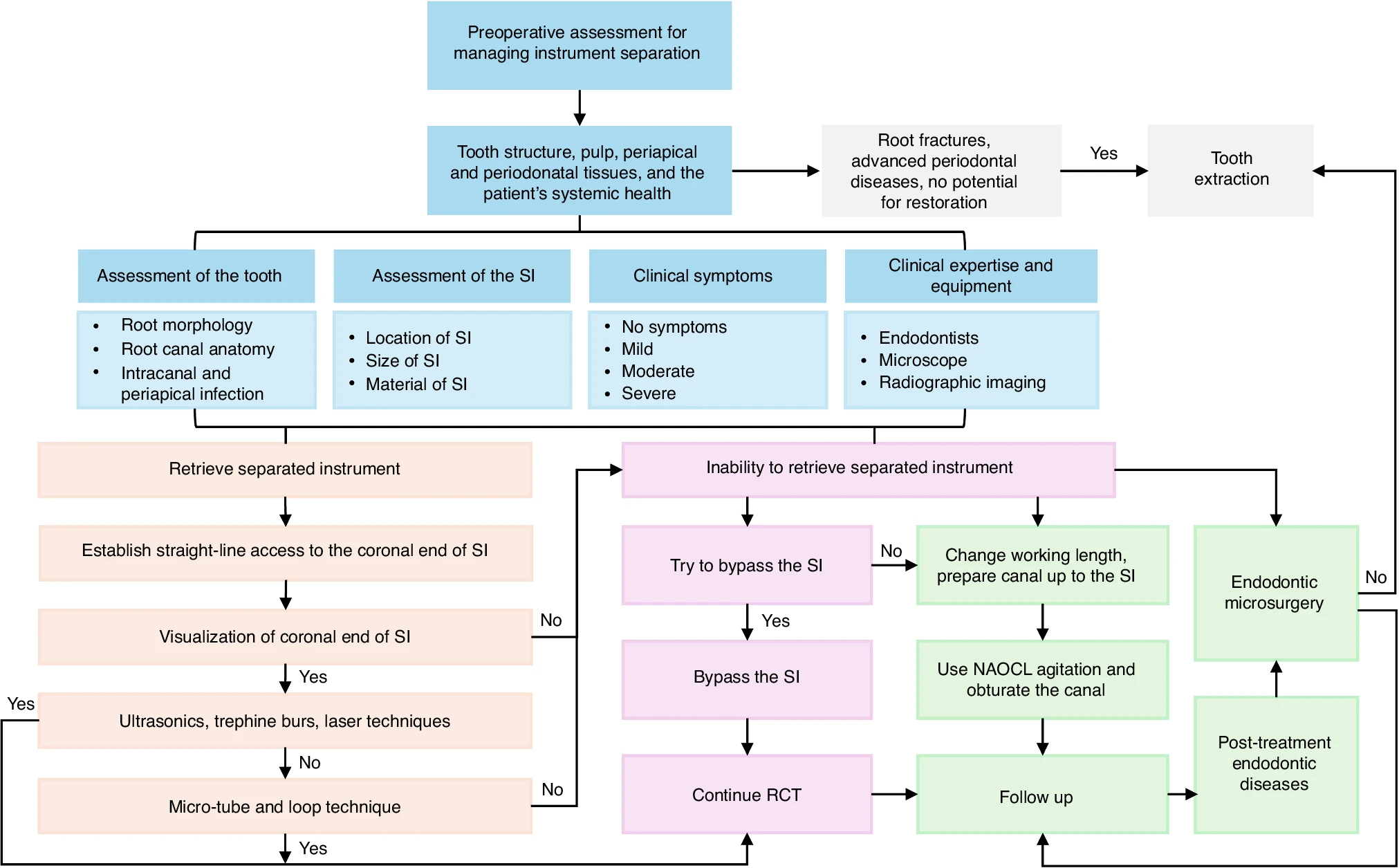

Алгоритм принятия решений

Эксперты предлагают алгоритм, основанный на принципе «минимизация риска — максимизация пользы»:

- Если обломок расположен коронально или в средней трети, вероятность успешного извлечения выше.

- В апикальной трети чаще рекомендуется обход или сохранение.

- Если удаление требует чрезмерного расширения и грозит перфорацией, более безопасно оставить фрагмент и продолжить лечение.

Рисунок 3. Схема алгоритма принятия решения при обломе инструмента.

Техники удаления обломков эндодонтических инструментов

Удаление обломка инструмента остаётся одной из самых сложных задач в эндодонтической практике. Консенсус 2025 года выделяет несколько групп методов, которые могут применяться по отдельности или в комбинации.

1. Ультразвуковые методики

- Принцип: ультразвуковые насадки создают вибрацию, которая расшатывает обломок и разрушает удерживающий его дентин.

- Преимущества: возможность точной работы под микроскопом, минимальное вмешательство.

- Ограничения: риск перегрева дентина, особенно в апикальной трети; требуется постоянная ирригация для охлаждения.

- На практике: часто применяются как первый выбор при корональных и средних обломках.

2. Системы с микропетлями и захватами

- Принцип: тонкая петля или зажим обхватывают фрагмент и вытягивают его.

- Преимущества: высокая эффективность, если обломок выступает в просвет канала.

- Ограничения: нужны прямой доступ и расширение канала; метод малоэффективен для глубоко сидящих фрагментов.

3. Трубчатые и цилиндрические системы

- Принцип: специальная металлическая трубка надевается на обломок и фиксируется цементом или механическим захватом, после чего извлекается вместе с ним.

- Преимущества: можно удалить глубоко расположенные фрагменты.

- Ограничения: значительное удаление дентина, высокий риск ослабления зуба.

4. Байпас (обход обломка)

- Принцип: формируется новый канал рядом с застрявшей частью инструмента.

- Преимущества: позволяет сохранить проходимость канала и провести ирригацию.

- Ограничения: техника очень сложна; при неудаче можно создать ступеньку или перфорацию.

5. Комбинированные методики

Часто для сложных случаев применяют несколько методов одновременно:

- предварительное использование ультразвука для расшатывания фрагмента;

- затем захват петлёй или трубкой;

- в случае невозможности — попытка байпаса.

6. Дополнительные приёмы

- Применение операционного микроскопа значительно увеличивает шансы на успех.

- Использование CBCT перед процедурой помогает точно оценить анатомию и положение обломка.

- Наличие системы охлаждения критично при длительной ультразвуковой работе.

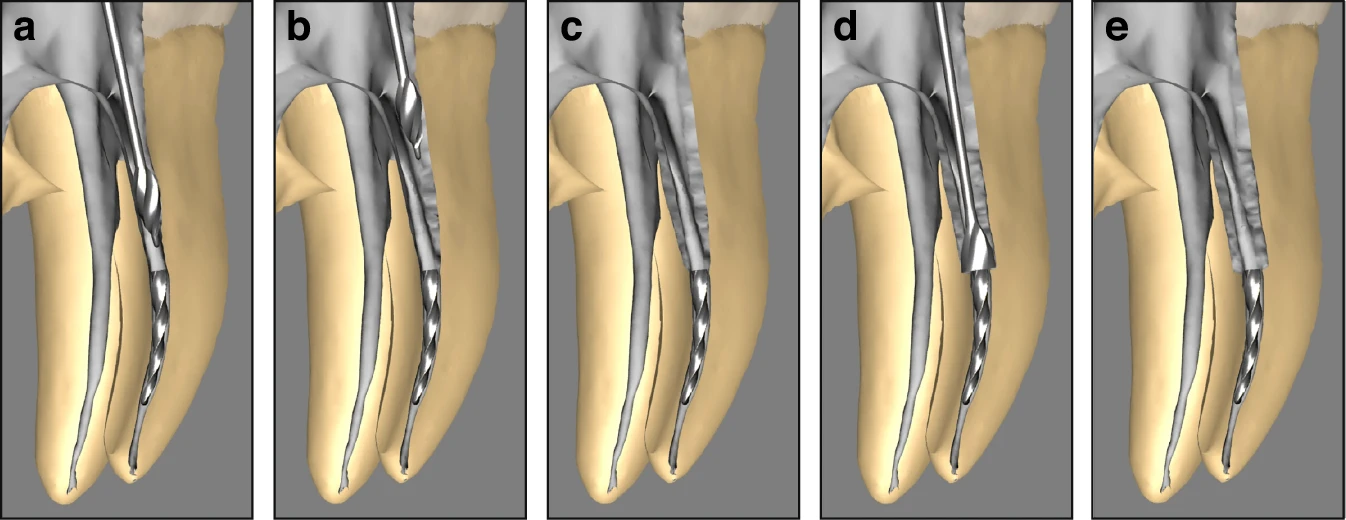

Рисунок 4. Создание прямого доступа к корональному концу обломка инструмента

a — приближение к обломку с использованием боров Gates-Glidden;

b — избегание области бифуркации при сохранении структуры зуба;

c — формирование прямого доступа к корональному концу обломка;

d — подготовка «платформы» для работы (staging platform);

e — успешное создание платформы, обеспечивающей достаточное латеральное пространство.

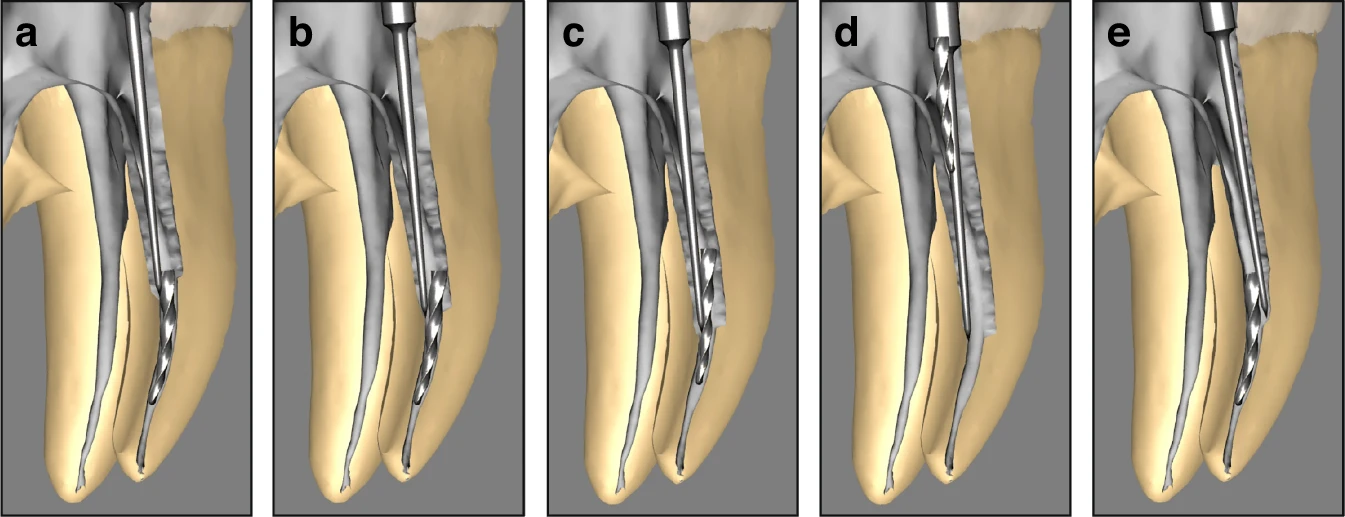

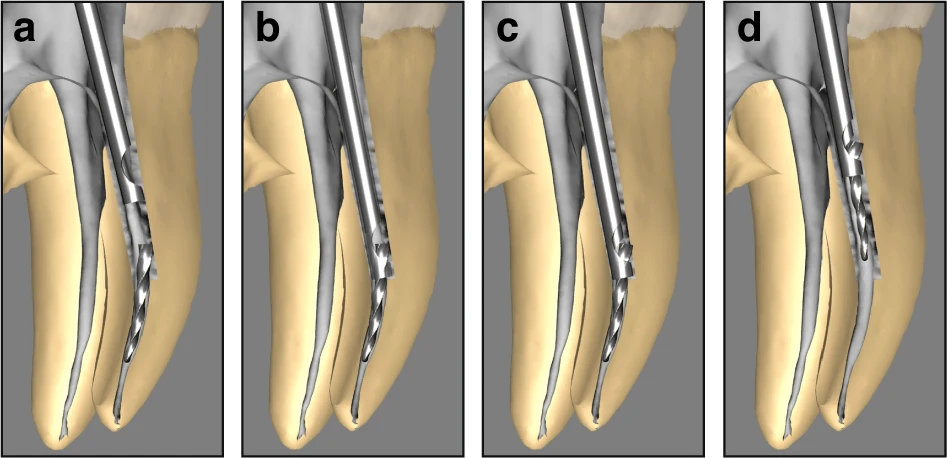

Рисунок 5. Ультразвуковая техника для извлечения обломка инструмента

a — ультразвуковая насадка снимает дентин с одной стороны обломка;

b — ультразвуковая насадка внедряется между обломком и стенкой корневого канала;

c — происходит расшатывание обломка;

d — обломок «выскакивает» из устья канала;

e — ультразвуковая насадка снимает более толстый слой дентина с одной стороны обломка.

Рисунок 6. Техника извлечения обломка инструмента с помощью трепанационного бора.

a — трепанационный бор окружает обломок инструмента и продвигается вниз вдоль его длинной оси;

b — трепанационный бор снимает дентин вокруг обломка;

c — обломок выводится вместе с бором благодаря дентина́льным опилкам.

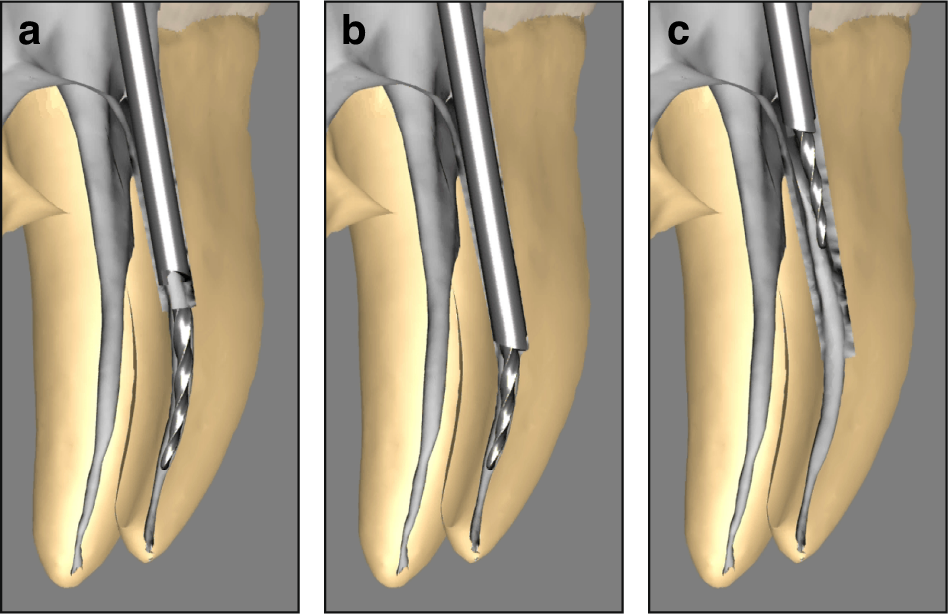

Рисунок 7. Техника извлечения обломка инструмента (ОИ) с помощью микротрубки и петли

a — введение среза микротрубки между обломком и наружной стенкой корневого канала;

b — направление обломка внутрь микротрубки;

c — введение соответствующего клина в трубку для смещения головки инструмента в боковое окно;

d — фиксация и извлечение обломка.

По данным исследований, успех удаления варьирует:

- корональная треть — до 90 %;

- средняя треть — около 70 %;

- апикальная треть — не более 40–50 %.

Практические рекомендации экспертов

- Начинать всегда с наименее инвазивной техники (ультразвук под микроскопом).

- Расширение канала должно быть минимальным, чтобы сохранить стенки.

- Если фрагмент не поддаётся удалению и существует риск перфорации — лучше рассмотреть обход или оставление.

- Всегда оценивать прогноз: иногда сохранение обломка безопаснее для зуба, чем агрессивные попытки его извлечь.

| Тактика | Когда применяется | Преимущества | Риски / ограничения |

|---|---|---|---|

| Извлечение обломка | Фрагмент доступен (коронка/середина канала), достаточный просвет | Убирает барьер, восстанавливает полный доступ к каналу | Повреждение дентина, истончение стенки, риск перфорации |

| Обход обломка | Обломок плотно фиксирован, но возможен обход рядом | Сохраняется доступ для ирригации и пломбирования | Сложно технически, риск образования ступеньки |

| Сохранение обломка | Фрагмент в апикальной трети, удаление опасно | Минимальный риск для стенок канала | Возможный источник инфекции, при некачественной ирригации прогноз хуже |

Ограничения и осложнения

1. Потеря твёрдых тканей зуба

- Для доступа к обломку часто приходится расширять канал.

- Это приводит к истончению стенок, особенно в апикальной и средней трети.

- Чем больше удаляется дентина, тем выше риск перелома зуба при жевательной нагрузке.

2. Перфорации

- Наиболее опасное осложнение.

- Возникает при чрезмерном расширении или неправильном направлении инструмента во время удаления.

- Чаще всего встречается в области изгибов каналов и апикальной трети.

3. Трещины и вертикальные переломы корня

- Вибрация от ультразвука или чрезмерное расширение создают микротрещины.

- Со временем они могут превратиться в вертикальный перелом, что почти всегда ведёт к удалению зуба.

4. Перемещение обломка глубже

- При неудачных попытках извлечения обломок может «уходить» глубже в канал или даже выйти за пределы апекса.

- Это резко ухудшает прогноз и усложняет лечение.

5. Тепловое повреждение тканей

- При длительной работе ультразвуком без достаточной ирригации возможно перегревание стенки канала.

- Это повреждает дентин и цемент, а также может вызвать некроз окружающих тканей.

6. Ослабление прогноза зуба

- Даже при успешном удалении обломка зуб остаётся ослабленным.

- Врач должен учитывать, что зуб может потребовать дополнительного протезирования (например, коронки) для восстановления функции.

Удаление обломка не всегда является «золотым стандартом». Если прогноз после удаления сомнителен, а риск осложнений велик, то оставление обломка в канале или его обход может быть более рациональным решением.

Рекомендации экспертов

-

Всегда планировать и оценивать риск до начала манипуляции.

-

Использовать КЛКТ и увеличение.

-

Минимизировать повторное применение файлов.

-

Работать щадящими техниками и специализированными инструментами.

-

Принимать решение о сохранении обломка, если риск удаления превышает потенциальную пользу.

Заключение

Отделение инструмента в канале — не приговор для зуба. Современные технологии визуализации и удаления, грамотная оценка рисков и следование рекомендациям позволяют сохранить высокий процент успешных исходов. Экспертный консенсус формулирует системный подход, который может стать основой клинических протоколов и образовательных программ.