Эндодонтический доступ: современные вызовы и достижения

Авторы: Ahmed Elmatary, Emad Moawad, Omid Heidarifar & Simon Stone

Журнал: British Dental Journal volume , апрель 2025

Ссылка на оригинальный источник

Введение

Боль одонтогенного происхождения — возникающая вследствие пульпита, некроза пульпы, периапикального периодонтита или зубного абсцесса — способна существенно снижать качество жизни пациента.

Лечение в условиях «непланового стоматологического приёма» сильно варьирует из-за ограниченности времени, что особенно проблематично при неопределённости источника боли и риске распространения инфекции (включая сепсис). Поэтому врачу необходимо быстро провести обследование, поставить диагноз, получить информированное согласие и выполнить оперативное вмешательство для купирования симптомов.

В приоритет ставятся обезболивание и дренирование гнойного очага при остром абсцессе. Если зуб подлежит восстановлению, назначается последующее плановое лечение.

Такая стратегия направлена на эффективное решение эндодонтических проблем и сохранение зубов, которые остаются безболезненными и функциональными.

Эндодонтический доступ — первый этап лечения

Формирование эндодонтического доступа (access cavity) обычно рассматривается как начальная стадия эндодонтического лечения. В ряде случаев возможно проведение консервативного лечения с частичным или полным удалением коронковой пульпы (в зависимости от степени воспаления) — например, с применением гидроксида кальция или кальцийсиликатных цементов при пульпотимии или пульпокаппинге. Это позволяет выполнить полное лечение, включая реставрацию, за одно посещение.

Чаще всего, однако, выполняется создание полости доступа, сочетающееся с коронковой пульпотомией или тотальной пульпэктомией и временным пломбированием, после чего лечение корневых каналов проводится на следующем приёме.

При травмах зубов необходимо руководствоваться актуальными клиническими рекомендациями, особенно в отношении показаний и сроков проведения эндодонтического лечения.

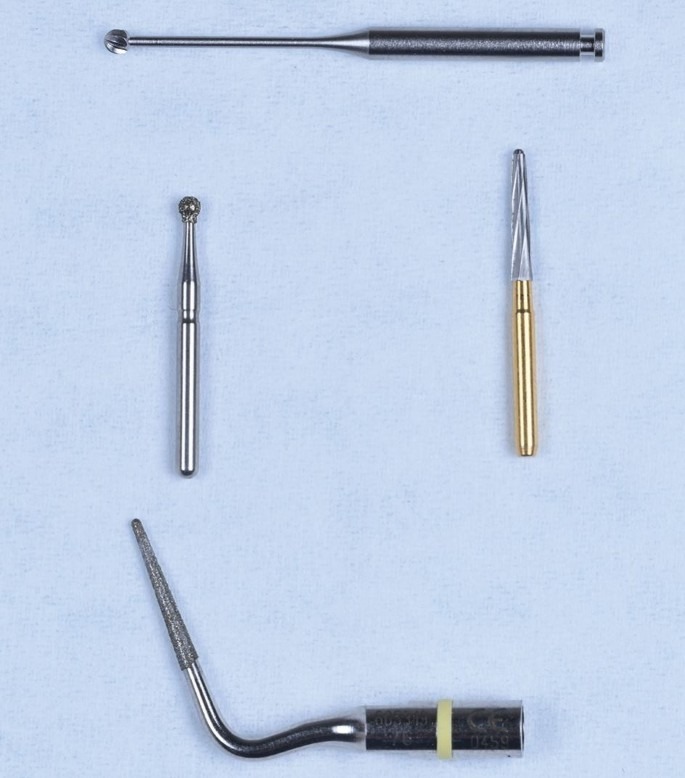

Основой эндодонтического вмешательства является предсказуемое вскрытие коронковой части пульпы для выявления анатомии корневых каналов и начала их биомеханической обработки и дезинфекции. Для этого используются комбинации боров с режущим и не режущим концом:

- боры с режущим концом применяются для прохода через эмаль, дентин и пломбировочные материалы и для входа в пульповую камеру;

- затем используются боры без режущего конца для безопасного «снятия крыши» камеры пульпы.

Главная цель формирования эндодонтического доступа — удалить крышу пульповой камеры, определить устья каналов и создать прямолинейный доступ.

Это позволяет выполнить последующие этапы лечения:

- коронковое расширение,

- формирование воспроизводимого скользящего пути,

- определение рабочей длины,

- биомеханическую обработку и дезинфекцию системы каналов.

Окончательная цель процедуры — достичь качественной обтурации, обеспечить долговечность реставрации и при этом максимально сохранить естественные ткани зуба.

Алмазный бор с режущим концом обычно используется для первичного вскрытия полости при эндодонтическом доступе, после чего применяется карбидный бор без режущего конца Endo-Z — для удаления крыши пульповой камеры.Также показан бор Meisinger, который используется для уточнения формы полости доступа и создания борозд (troughing) с целью обнаружения устьев каналов.Обратите внимание на удлинённый хвостовик, который улучшает обзор операционного поля при работе. Кроме того, на иллюстрации представлен алмазный ультразвуковой наконечник ET18D — он также может применяться для уточнения границ полости и поиска устьев каналов.

Реализовать эти принципы возможно только при знании анатомии зуба (см. рис. 2) и правильном выборе инструмента (или их комбинации). Глубина полости доступа зависит от уровня расположения рогов пульпы: у пожилых пациентов, а также у зубов, поражённых кариесом или ранее восстановленных, пульпа часто отступает, а пространство заполняется вторичным или третичным дентином. Это требует особенно аккуратного подхода при поиске каналов.

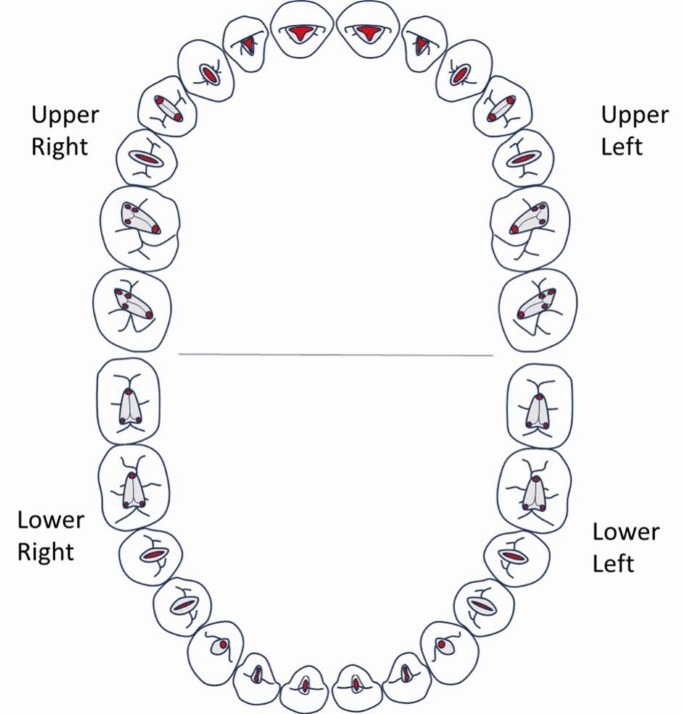

Классические формы полостей доступа для верхней и нижней постоянной челюсти. Их конфигурация может изменяться в зависимости от анатомических особенностей, выявленных во время зондирования каналов или при анализе предоперационных изображений — таких как прицельные рентгенограммы или КЛКТ (CBCT).

Классические формы полостей доступа для верхней и нижней постоянной челюсти. Их конфигурация может изменяться в зависимости от анатомических особенностей, выявленных во время зондирования каналов или при анализе предоперационных изображений — таких как прицельные рентгенограммы или КЛКТ (CBCT).

Значение визуализации и увеличения

Ограниченная видимость остаётся одной из основных трудностей. Использование оптического увеличения и направленного освещения значительно повышает точность определения устьев каналов и помогает бережно относиться к коронковому дентину. Операционный микроскоп обеспечивает наилучшие возможности визуализации, особенно при работе с:

- склерозированными устьями каналов,

- вариациями анатомии (дополнительные каналы, атипичные изгибы).

Хорошо выполненная полость доступа не только улучшает обработку и дезинфекцию канальной системы, но и снижает риск ятрогенных ошибок, таких как ступеньки, блокировки и перфорации.

Оценка реставрируемости зуба

Часто упускается из виду важный момент: перед полноценным эндодонтическим лечением — особенно если пациент возвращается после экстренного вмешательства — необходимо оценить возможность восстановления зуба (реставрируемость). Исследования Beach и Krakow (1977, 1996) показали, что временные эндодонтические реставрации подвержены микроподтеканию, что осложняет дезинфекцию. Поэтому удаление дефектных пломб и полное устранение кариеса должны выполняться на этапе формирования доступа — это позволяет оценить, можно ли обеспечить надёжную изоляцию зуба.

Реставрируемость зависит от ряда факторов:

- возможности создания герметичного коронкового уплотнения после эндодонтии;

- наличия феррула — зоны здорового наддесневого дентина высотой 1,5–2 мм;

- степени разрушения стенок и положения краёв поражения.

Следует помнить, что зубы, подлежащие эндодонтическому лечению, как правило, уже подвергались длительному воздействию кариеса, реставраций, травм, поэтому их анатомия часто значительно изменена.

Доступ через коронки и сложные клинические случаи

Создание доступа через искусственные коронки — одна из самых сложных процедур.

Она увеличивает клиническую сложность и риск ятрогенных повреждений, включая перфорацию корня.

Поэтому авторы рекомендуют заранее снять коронку и провести полную оценку реставрируемости зуба, прежде чем формировать эндодонтический доступ.

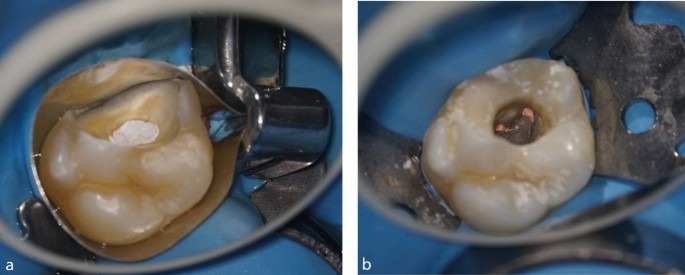

После подтверждения возможности восстановления стенки зуба могут быть оперативно восстановлены (re-walled), что улучшает изоляцию и предотвращает утечку раздражающих веществ (см. рис. 3).

На рисунке 3.a вижно, что зуб 26 требовал восстановления стенок (rewalling) для улучшения изоляции и предотвращения утечки ирригационного раствора.

В данном случае использовалась матрица Greater Curve, а полость пульповой камеры была временно закрыта материалом из политетрафторэтилена (PTFE). На рисунке 3.b показано, что после этого зуб 26 был восстановлен композитом Fill-Up! с двойным отверждением (dual cure bulk fill, Coltene, Швейцария).

Изображение предоставлено доктором Shakil Umerji.

Баланс между сохранением тканей и эффективностью доступа

В эндодонтии часто подчёркивается важность поиска баланса при формировании доступа. С одной стороны — необходимо максимально сохранить здоровые ткани, с другой — удалить все препятствия, некротизированную пульпу и обеспечить прямолинейный доступ к устьям каналов. В классических формах полости доступа нет ничего ошибочного (см. рис. 2).

Однако развитие оптики — появление луп, микроскопов, систем направленного освещения — стимулировало переход к более консервативным «дизайнам». В последние годы в социальных сетях активно популяризируются ультраконсервативные варианты доступа — так называемые ninja cavity («доступ ниндзя») и truss cavity («доступ-мост»), которые направлены на ещё большее сохранение интактного дентина. Авторы отмечают, что, несмотря на привлекательность этих техник, важно понимать их преимущества и ограничения, а также осознавать риски осложнений, связанных с трудностями визуализации, пропуском каналов и повышением риска инструментальных ошибок.

Формирование эндодонтического доступа — это сложная процедура, на которую влияют три группы факторов: зубные, пациент-зависимые и врачебные.

1. Факторы, связанные с зубом

- Анатомическая вариабельность.

Зубы отличаются по форме и размерам коронок, степени их износа, наличию прямых или непрямых реставраций. Это усложняет нахождение пульповой камеры и устьев каналов. - Обструкция устьев.

Наличие пульпарных камней, кальцификатов или стружки дентина после препарирования затрудняет ориентацию. - Доступ через реставрации.

Прохождение через металлокерамические или композитные коронки часто требует избыточного удаления материала, что ослабляет зуб и повышает риск сколов, трещин или расцементирования коронки. - Положение зуба в дуге.

Задние зубы сложнее визуализировать и обрабатывать; наклон и ротация увеличивают риск перфорации. - Патологические состояния.

При dentinogenesis imperfecta и схожих нарушениях структура дентина низкого качества, каналы часто облитерированы, что делает их идентификацию крайне затруднённой.

2. Факторы, связанные с пациентом

- Физические ограничения. Невозможность полностью разогнуть кресло, ограниченное открывание рта (<25 мм), выраженный рвотный рефлекс — всё это ухудшает доступ и обзор.

- Психологические факторы. Тревожность и страх боли повышают мышечное напряжение, усложняя работу врача.

- Особенности анатомии. Сильный наклон зубов, ограниченное межчелюстное пространство или короткие клинические коронки усложняют создание прямой линии доступа.

3. Факторы, связанные с врачом

- Опыт и оценка сложности. Недооценка анатомических особенностей или недостаточное использование вспомогательных средств (лупы, микроскопы) повышают риск ошибок.

- Оснащённость и обучение. Современные технологии требуют значительных инвестиций и подготовки, что не всегда доступно в условиях ограниченного бюджета клиники.

Практические рекомендации для достижения хороших результатов

1. Полная предоперационная оценка — основа успеха.Перед препарированием необходимо определить сложность случая и возможные риски.

2. Рентгенологическое планирование. Радиографическая оценка (КЛКТ или прицельный снимок) позволяет определить высоту и объём пульповой камеры.

- Зубы с выраженной, крупной камерой (см. рис. 5) обычно проще в обработке — оператор ощущает характерное «падение» бора в полость.

- В случаях с редуцированной или кальцифицированной пульповой камерой (см. рис. 6) такого «ощущения падения» нет, и риск ошибок значительно возрастает.

3. Демонтаж старых реставраций. Рекомендуется снимать старые коронки или вкладки до начала препарирования — это снижает риск перфорации и позволяет точно оценить степень разрушения зуба.

4. Оценка реставрируемости. Если зуб невозможно адекватно изолировать или создать герметичный коронковый барьер, эндодонтическое лечение может быть нецелесообразным.

5. Использование увеличения и освещения. Работа под микроскопом или хотя бы под лупами с подсветкой существенно повышает точность и безопасность препарирования.

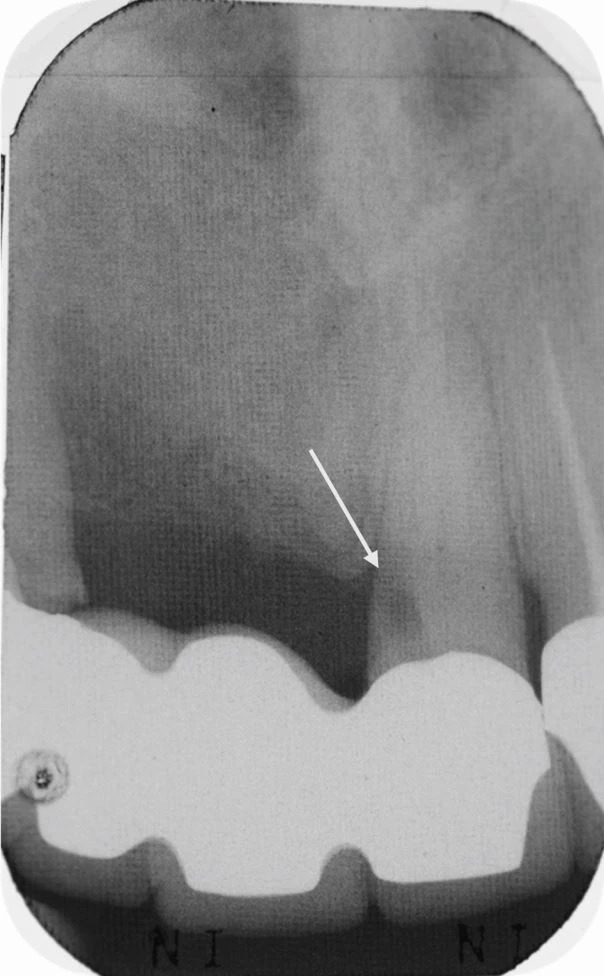

На рисунке 4 в статье показан пример ятрогенной перфорации, возникшей из-за неправильного направления бора при доступе через опорный зуб четырёхзвенного мостовидного протеза. Авторы подчёркивают: потеря анатомических ориентиров при препарировании через реставрации — одна из самых частых причин осложнений.

Зуб 21 утратил жизнеспособность под четырёхзвенным мостовидным протезом, что привело к потере всех анатомических ориентиров. Полость доступа была выполнена с нарушением оси, и в результате возникла ятрогенная перфорация корня. Белая стрелка на изображении указывает на место перфорации.

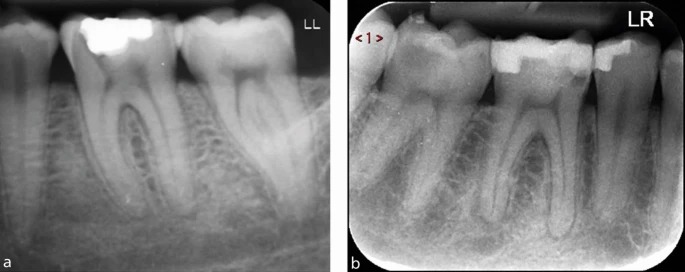

a) Зуб 26, требующий эндодонтического лечения, имеет значительно редуцированную пульповую камеру, что указывает на высокую сложность случая.

b) Зуб 36 также демонстрирует уменьшенный объём пульповой камеры, что повышает уровень сложности. Обратите внимание на гуттаперчевый штифт, показывающий место выхода свищевого хода. Сокращённый размер пульповых камер увеличивает риск ятрогенных повреждений, включая возможность перфорации.

Радиографическая оценка и ориентация при препарировании доступа

Перед началом формирования полости доступа рекомендуется провести точные измерения на рентгенограмме.

С помощью инструментов визуализации в рентгенологической программе можно измерить расстояние:

- от вершины коронки до крыши пульповой камеры;

- от вершины коронки до уровня эмалево-дентинного соединения (ЭДС).

Согласно Krasner и Rankow (2004), именно ЭДС является наиболее надёжным и повторяемым анатомическим ориентиром для определения положения пульповой камеры.

Следует учитывать, что измерения могут искажаться из-за укорочения или удлинения изображения на прицельных снимках, поэтому прицельная bitewing-рентгенограмма обеспечивает наибольшую точность.

Использование яркого освещения и увеличения (лупы, микроскоп) помогает определить:

- устья каналов;

- линии развития корней;

- характерное изменение цвета дна пульповой камеры, служащее ориентиром для локализации устьев.

Для первичного «пилотного» входа в пульповую камеру рекомендуется применять алмазные или цилиндрические боры, например:

- 541 (цилиндрический с закруглённым концом);

- 556 (сужающийся).

Врач должен помнить о длине режущей части и регулярно останавливать препарирование для оценки угла и ориентации. Боры длиной более 8 мм использовать не следует — повышен риск перфорации.

После вскрытия камеры пульпы крышу удаляют полностью при помощи карбидного бора без режущего конца, например Endo-Z (Dentsply Sirona, США), или его алмазных аналогов. Такой бор снижает риск повреждения дна камеры и перфорации. Важно: держать бор параллельно длинной оси зуба, чтобы избежать избыточного удаления тканей.

В качестве альтернативы можно использовать медленно вращающийся стальной бор «rose-head» или Muller pulp bur. Для контроля полноты вскрытия периодически применяются зонд с шаровидным концом или зонд Briault, которые позволяют выявить участки недораскрытой крыши.

Законы Krasner и Rankow - это анатомические закономерности, которые помогают распознать дно пульповой камеры и устья каналов:

- дно камеры всегда темнее стенок из-за большей плотности дентина;

- устья каналов располагаются в зоне перехода стенки в дно камеры;

- на дне часто видны тёмные линии слияния корней, оканчивающиеся устьями;

- Дентикли могут затруднять визуализацию, но определяются рентгенологически как участки кальцификации в камере. Клинически дентикли имеют стекловидный блеск, отличающий их от матового дентина.

Удаление дентикли

Пьезоэлектрические ультразвуковые системы особенно эффективны для удаления дентиклей.

Для точной и щадящей работы применяются тонкие насадки:

- Acteon ET-18D (Франция),

- NSK E15D (Япония),

- Start-X series (Dentsply Sirona, США).

При кальцифицированных каналах (см. рис. 6), где отсутствует характерное «падение» инструмента при входе в камеру, важно действовать крайне осторожно: использовать медленные обороты, обильную ирригацию и чередовать ультразвук с бором Muller pulp или Gooseneck, чтобы избежать перфорации.

После этого применяют эндодонтический зонд DG-16 для обнаружения устьев и проводят первичное «scouting» — зондирование каналов.

a, b) Прицельные рентгенограммы зубов 36 и 46, оба из которых требуют эндодонтического лечения. В обоих случаях видны крупные, чётко выраженные пульповые камеры, что снижает сложность формирования полости доступа, поскольку камера и устья каналов легко определяются визуально.

a, b) Прицельные рентгенограммы зубов 36 и 46, оба из которых требуют эндодонтического лечения. В обоих случаях видны крупные, чётко выраженные пульповые камеры, что снижает сложность формирования полости доступа, поскольку камера и устья каналов легко определяются визуально.

Минимально инвазивный доступ (MIAC)

Концепция minimally invasive access cavity (MIAC) направлена на максимальное сохранение тканей зуба — удаляются только те участки, которые необходимы для прохождения инструментов и эффективной дезинфекции. Этот подход отличается от традиционного, где препарирование часто выходило за пределы камеры пульпы.

Развитие технологий — файлы с памятью формы, увеличение с помощью микроскопов, 3D-визуализация (КЛКТ) — сделало сохранение дентина достижимой целью.

Особое значение имеет перикервикальная зона — участок между пульповой камерой и устьями каналов, отвечающий за распределение жевательной нагрузки и устойчивость к трещинам. За последние два десятилетия понимание анатомии системы каналов значительно расширилось благодаря:

- КЛКТ-исследованиям;

- микро-КТ-анализу удалённых зубов;

- уточнению вариаций и ответвлений каналов.

Теперь врач может заранее оценить наличие дополнительных каналов, ответвлений и кальцификаций, что позволяет спланировать «дизайн доступа» до препарирования.

Технология выполнения MIAC состоит из следующих этапов:

- Предоперационное рентгенологическое планирование — определение конфигурации системы каналов и кальцификатов.

- Точное проектирование формы доступа на основе КЛКТ.

- Препарирование под увеличением, с использованием длинношейных мини-инструментов (ультразвуковых, Muller pulp-буров).

- Постоянный контроль направления и минимизация удаления тканей.

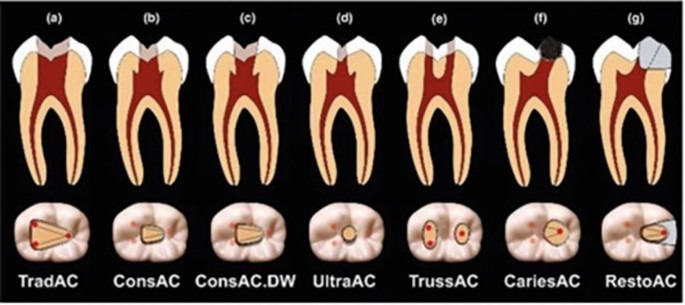

Существуют различные техники MIAC (см. рис. 7), включая contracted, truss и ninja-доступы.

Показаны различные типы полостей эндодонтического доступа: TradAC — традиционный; ConsAC — консервативный; UltraAC — ультраконсервативный; TrussAC — «мостовой»; CariesAC — ориентированный на кариес; RestoAC — ориентированный на реставрацию. Показано с разрешения авторов статьи Silva и соавт., “Current status on minimal access cavity preparations: a critical analysis and a proposal for a universal nomenclature”, журнал International Endodontic Journal, 2020, издательство Wiley.

Варианты "дизайна" минимально инвазивных полостей доступа (MIAC):

- Traditional access cavity (традиционный доступ) - классический дизайн, предусматривающий полное вскрытие пульповой камеры для обеспечения прямого визуального и инструментального контроля.

- Conservative access cavity (консервативный доступ) - суженный, конвергирующий доступ с частичным удалением крыши пульповой камеры.

- Conservative access cavity with divergent walls (консервативный доступ с расходящимися стенками) - аналогичный вариант, но с лёгким дивергентным расширением стенок для улучшения визуализации.

- Ultra-conservative access cavity / Ninja access (ультраконсервативный, или «доступ ниндзя») - ещё более щадящий вариант, ограниченный только первоначальным входом без дополнительных расширений за пределы пульповой камеры.

- Truss access cavity («доступ-мост») - создаются два отдельных небольших отверстия на жевательной поверхности для выхода к устьям каналов, при этом сохраняется центральный участок дентина.

- Caries-driven access cavity (доступ, обусловленный кариесом) - полость формируется через зону кариозного поражения, с удалением только изменённых тканей и сохранением всего здорового дентина.

- Restorative-driven access cavity (реставрационно-ориентированный доступ) - создаётся частичным или полным удалением старой реставрации, но при этом сохраняются все непоражённые структуры зуба.

Преимущества и ограничения MIAC

Считается, что сохранение большего объёма интактного дентина снижает риск перелома зуба после эндодонтического лечения.

Однако минимально инвазивные доступы имеют и ряд ограничений и рисков:

- сложность в ориентации на дне пульповой камеры и определении устьев, особенно в многокорневых зубах;

- необходимость высокого уровня операторского мастерства и специализированного оборудования (лупы, микроскоп, ультразвуковые насадки);

- невозможность использования стандартных турбинных боров — головка наконечника перекрывает обзор;

- предпочтительно применение ультразвуковых насадок с удлинённым стержнем, что увеличивает время процедуры и вызывает утомляемость у врача и пациента;

- отсутствие долгосрочных исследований, доказывающих, что MIAC увеличивает срок службы эндодонтически пролеченных зубов по сравнению с традиционным доступом.

Возможные осложнения при MIAC:

- Пропущенные каналы и неполная очистка пульповой камеры;

- Послеоперационная боль и чувствительность из-за неполного удаления инфицированных тканей;

- Облом инструментов в канале из-за возросшей нагрузки;

- Переломы зуба после лечения, если оставшаяся структура не поддержана адекватной реставрацией.

КЛКТ-навигация и цифровой доступ

В случаях с редуцированной пульповой камерой или кальцифицированными каналами применение КЛКТ (CBCT) имеет решающее значение. Современные аппараты с малым полем обзора обеспечивают низкую дозу излучения при высокой точности, а преимущества перевешивают риски.

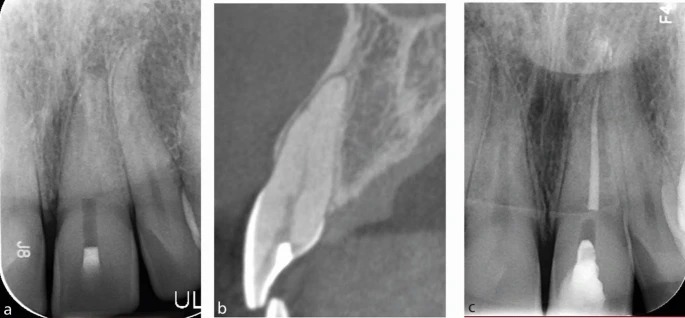

Пример: на рисунке 8 показан зуб 21, направленный на лечение после неудачной попытки нахождения канала.

a) Предоперационная прицельная рентгенограмма зуба 21, на которой видно неудачное формирование полости доступа, выполненное врачом общей практики.

b) Сагиттальный срез КЛКТ демонстрирует чётко выраженный канал, отходящий от нёбной стороны существующей полости доступа.

c) Прицельная рентгенограмма после завершённого эндодонтического лечения зуба 21: канал обтурирован гуттаперчей и запечатан модифицированным смолой стеклоиономерным цементом; зуб подготовлен к внутреннему/наружному отбеливанию. Канал был успешно локализован с использованием микроскопа и данных КЛКТ.

По прицельной рентгенограмме канал не определялся, но CBCT отчётливо показала его положение, позволив сориентировать направление препарирования. Используя эти данные и микроскоп, врач быстро нашёл канал, при этом потери твёрдых тканей были минимальны. Этот случай демонстрирует диагностическую ценность CBCT — особенно после неудачного первичного доступа, когда можно скорректировать направление препарирования. Кроме того, программные инструменты CBCT позволяют точно измерить глубину доступа и контролировать ориентацию инструмента.

При сильно кальцифицированных каналах эффективно применять направляемую эндодонтию (guided endodontics). Используются два подхода:

- Статическая навигация — с применением индивидуального 3D-печатного шаблона;

- Динамическая навигация — в реальном времени с отслеживанием положения инструмента.

Этапы создания статического навигационного шаблона:

- Получение CBCT и интраорального скана (цифрового слепка) зубного ряда.

- Импорт данных в специализированное программное обеспечение, например coDiagnostiX (Германия).

- Совмещение КЛКТ и 3D-модели челюсти.

- Виртуальное планирование направления и угла доступа: кончик бора совмещается с проекцией видимого канала.

- Проектирование и 3D-печать шаблона, который точно фиксируется на зубе и соседних опорах.

- В шаблон встраивается металлическая втулка (Ø 1 мм), через которую проходит титановой бор.

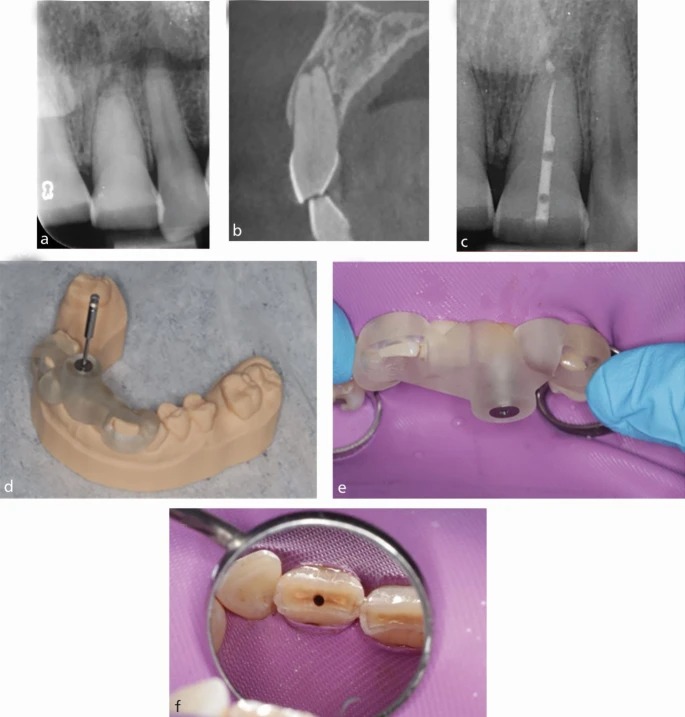

Клинический пример. Пациент мужского пола, около 50 лет, был направлен с жалобами на зуб 21.

a) Прицельная рентгенограмма зуба 21 показывает признаки апикальной патологии при непросматриваемом канале.

b) Сагиттальный срез КЛКТ выявляет проходимый канал и очаг воспаления в апикальной области зуба 21.

c) Послеоперационная прицельная рентгенограмма после эндодонтического лечения: заметны небольшие пустоты в реставрации полости доступа, что обусловлено крайне консервативным дизайном доступа.

d) 3D-печатный навигационный шаблон, полностью установленный на модель. Обратите внимание на контрольные окна, позволяющие убедиться в плотной посадке шаблона.

e) Полная посадка шаблона подтверждена через контрольные окна.

f) Полость доступа, сформированная титановым бором Steco, показана после завершения навигационной процедуры.

Рентгенограмма выявила облитерацию пульпарного пространства и очаг апикальной патологии (см. рис. 9a). CBCT показала сохранённое пространство канала в корональной трети корня (рис. 9b). На основании данных томографии был изготовлен навигационный шаблон, с помощью которого удалось точно выйти на канал и провести эндодонтическое лечение с минимальной инвазией.

Получается, что минимально инвазивные доступы (MIAC), при правильном планировании с использованием 3D-визуализации и навигации, позволяют достигнуть высокой точности, сохранности тканей и предсказуемости результатов. Тем не менее, они требуют высокого уровня подготовки врача, цифрового планирования и микроскопа, а также чёткого понимания ограничений метода. В будущем, с развитием навигационных технологий и искусственного интеллекта, такие подходы могут стать новым стандартом современной эндодонтии.

Применение навигационного шаблона в клиническом случае

После получения интраорального скана данные были импортированы в программу coDiagnostiX (Германия), где на основе совмещения с КЛКТ был спроектирован навигационный шаблон (рис. 9с). На виртуальной модели определили траекторию доступа таким образом, чтобы кончик титанового бора располагался параллельно длинной оси зуба и направлялся точно к предполагаемому устью канала (рис. 9d).

После окончательной проверки проекта шаблон был 3D-напечатан и установлен в полости рта пациента.

Под инфильтрационной анестезией и изоляцией коффердамом шаблон прочно зафиксировали на зубах. Через направляющую втулку проводили титановый бор Steco (Ø 1 мм, Германия), закреплённый в медленно вращающемся наконечнике (10 000 об/мин).

Работа велась короткими поступательными движениями («пампинг») до момента, когда канал можно было зондировать ручным файлом малого размера. После извлечения шаблона и подтверждения прохождения канала лечение было завершено по стандартному протоколу. На рисунке 9f показан размер сформированной полости доступа, а на рисунке 9e — послеоперационная рентгенограмма.

Ограничения метода статической навигации

Несмотря на высокую точность, навигационные шаблоны имеют ряд ограничений:

- Используются только в корнях с минимальной кривизной — при изогнутых каналах направляющий доступ нецелесообразен.

- Могут приводить к инцизально или лабиально смещённым полостям доступа, что важно учитывать в эстетической зоне.

- Металлические и керамические реставрации на зубе или соседних зубах вызывают артефакты на КЛКТ, что затрудняет проектирование шаблона.

- Ограниченное открывание рта снижает точность позиционирования стента в области жевательных зубов.

- Опытные врачи часто способны самостоятельно локализовать кальцифицированные каналы без навигации, однако для менее опытных специалистов шаблон повышает предсказуемость и безопасность.

Преимущества метода:

- минимизация объёма удаляемых тканей;

- снижение риска перфорации;

- высокая точность направления препарирования.

Заключение

Формирование эндодонтического доступа остаётся одной из наиболее сложных процедур даже для опытных специалистов, особенно при выраженных анатомических вариациях, кальцификациях и реставрациях. Результат лечения определяется сочетанием трёх факторов:

- анатомических особенностей зуба,

- квалификации и оснащённости врача,

- физиологических ограничений пациента (открывание рта, уровень кооперации, переносимость длительных процедур).

Для объективной оценки сложности случая авторы рекомендуют использовать E-CAT (Endodontic Complexity Assessment Tool) — инструмент, позволяющий определить уровень клинической сложности и, при необходимости, принять решение о направлении пациента к врачу-эндодонтисту. КЛКТ при планировании и в ходе лечения остаётся незаменимым инструментом — она позволяет врачу работать в трёхмерной плоскости, что особенно ценно при нетипичных и сложных анатомических случаях.